Ceballos, The Gardem

Volvimos al pequeño poblado para sepultar a nuestro padre.

Los tres hermanos, cada uno enviciado a las letras, ninguno había heredado el gusto del viejo por la mecánica, la grasa de carro y los hierros: esta era la fórmula de presentación favorita de quienes nos vieron crecer sobre la misma tierra roja que labraron por primera vez los antiguos inmigrantes norteamericanos con el sueño de crear un emporio naranjero en el centro de la isla.

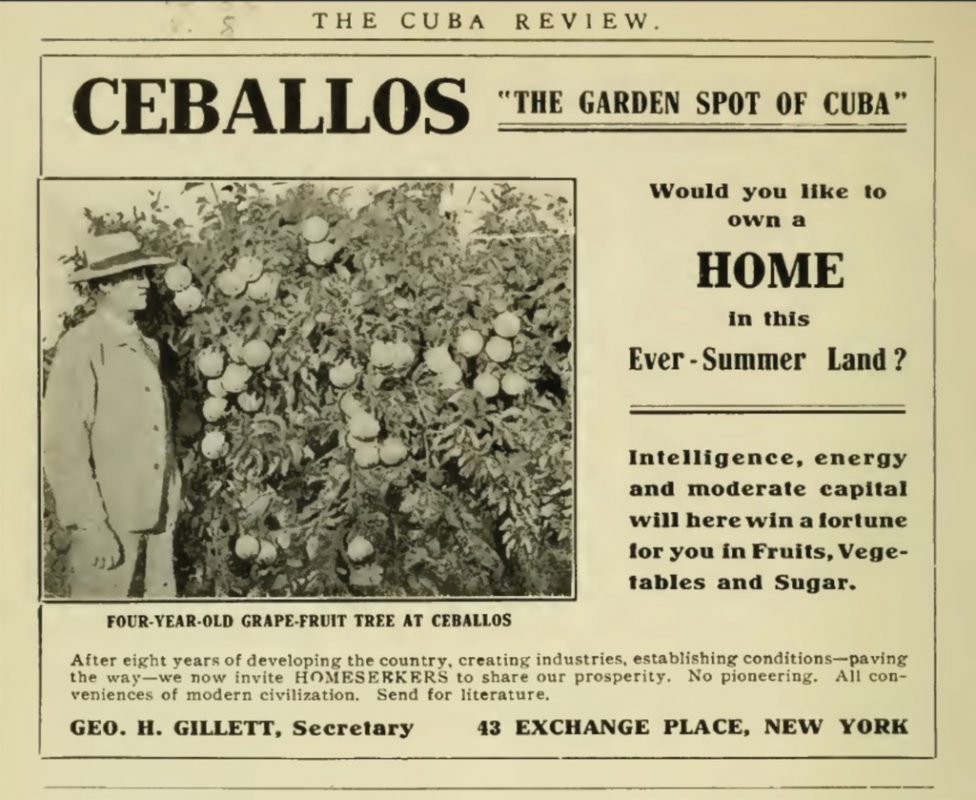

En 1900 fundaban The Development Company para el cultivo y comercialización de frutas cítricas. Se parceló el paisaje llano y suave de un tramo de La Trocha, la fortificación más extensa de las Américas, que en el siglo XIX había dividido al país con un parapeto de costa a costa. Trajeron hoteles en piezas desde los Estados Unidos.

El hotel Plaza, de dos pisos, con 365 habitaciones, escalera de mármol, campo de golf y canchas de tenis, clasificó entre los mayores de la nación; además, coexistieron La Palma Real y El Hotelito. Planta eléctrica, fábrica de hielo —cuyos enormes cimientos hallaba al brincar la cerca del fondo de mi casa, expuestos al aire como unos dientes ralos— que abastecía de frío a todos los caseríos en aquella región, un centro de publicaciones, y el príncipe Ruspoli que fabricó su mansión al estilo salvaje sobre un fortín de la misma Trocha —el dominio de su vista a través del paisaje pasó menos desapercibido cuando el periódico Hoy lo acusó en 1941 de espiar al servicio del eje Tokío-Berlín-Roma—…. Desde el escaparate de ese pasado revuelto, la principal impronta recibida fue la desazón al darme cuenta que, mientras otras ciudades contaban con barrios chinos o haitianos, definidos según la diferenciación étnica, nosotros teníamos, paradójicamente, quizás el único “barrio cubano” de Cuba.

Creció y se secó el gran sueño. Desarmaron y se llevaron los hoteles. Por boca de mi madre supe sobre los últimos colonos, Vernon Morrison, Albin S. Uhlin y aquel matrimonio alemán en cuyo hogar ella estuvo “colocada” apenas con siete años.

Limpiaba la casona y, puesta de rodillas, enceraba el piso de madera que le parecía interminable. El mismo día de lavar, la niña debía esperar a que la ropa se secase para usar la plancha de carbón porque —austeridad patronal— dedicar un segundo día al planchado significaría la inversión de otro plato de comida. Fue cuando nací, el año de la frustrada «zafra de los diez millones», que la niña vio por última vez a Ilda, pues la teutona vino a regalarle para la canastilla una lata de leche condensada y dos jabones blancos. Estos jabones le recordarían a mi madre, no sin irritación, el inmenso y típico piso de madera que ella pulía, un piso sobre pilotes en una casa de portal corrido como eran todas las de los colonos fundadores.

Más de una década residiendo en la ciudad nos causaron el daño, a los tres hermanos, de demorar algunos minutos antes de advertir cuál era el sitio ideal —no sólo el pueblo, sino también la calle, la briza, el olor…— para velar y sepultar a nuestro padre.

Tuve una extraña sensación de plenitud mientras contaba a mis amigos cómo el cine Nery, propiedad suya —todavía lo pagaba a plazos cuando triunfó la revolución—, radicaba casualmente en la misma esquina donde ahora se alzaba la funeraria de Ceballos. Pocos metros más allá, por la misma acera, al otro lado del solar yermo en que se había transformado lo que fue el humilde taller en que él reunió sus primeros ahorros como mecánico, seguía en pie «nuestra» casa, tomada por extraños.

Sentía que el destino daba puntadas con justicia, con belleza. Parado en la puerta de la funeraria, por eso, sustituí en mi mente un edificio por otro. Tendido estaba el féretro a la izquierda del cajón para las papeletas, en la taquilla mi hermano Félix yacía desconsolado, y algunos viejos agricultores, sus fieles amigos, hacían enjambre en la primera fila de butacas, desde donde las películas se veían y oían mejor, aunque en ese lado los grandes ventiladores te podían congelar los huesos.

Recordé mi ardid secreto para entrar sin pagar a un cine que no pertenecía a la familia desde 1963. Otros muchachos pasaban corriendo con la esperanza de perderse en la oscuridad; yo, por el contrario, esperaba que Lola apartase la vista mientras vendía sus papeletas, y daba nada más un paso, bajando del portal hacia el interior, y me volvía de espaldas, simulando venir desde adentro y haberme asomado para contarle a algún amigo, de los que esperaban afuera la siguiente tanda, qué buena estaba la película.

Pasamos la noche conversando en la funeraria. Si estuviéramos dentro del cine, no se hubiera visto bien. Salí a caminar en silencio, por la madrugada, como si repitiera la vieja trampa, pero al revés, como si me hubiera asomado desde hacía muchos años y nunca hubiera transcurrido el tiempo, y repasé «mi» calle, «mi» acera, aparentando ahora que nunca entré en la oscuridad de la funeraria y que esta nunca se construyó allí mismo, después que usaron la madera del cine para reparar las casas destruidas por un huracán.

Ceballos, en vez de un pueblo, una colonia norteamericana de la que solo quedaba en pie un típico bungalow sobre pilotes en las afueras, en la curva de Limpiones yendo hacia Pina, en vez de una próspera industria de cítricos pactada con un gran manto freático, seguía siendo la expectativa de una sencilla toma panorámica. El asentamiento se articulaba con espacios abiertos e inmediatos, cálidos, espirituales, en torno a hogares del tamaño de hombres sin mucho apuro. Dentro de la arquitectura doméstica, la habitación principal y mejor cuidada era siempre el jardín. Gente en amoríos con la tierra amable y feraz.

Quizás el corazón del lugar, el punto de apoyo de su estructura, se ocultaba en sus alrededores. La vida podía empezar, por ejemplo, con la noche. Siendo un adolescente, al cruzar la línea ferroviaria que une Júcaro y Morón, como si franquease la antigua Trocha de la que solo quedaban fortines esqueléticos, encontré campos espesos de azahar y repletos de sorpresas, como los caballos que los guajiros amarraban antes de irse a dormir. Aunque la guinea creciese alta, cubriendo incluso sus lomos perlados por el rocío, desde muy lejos podía oírlos morder y masticar, con mucha atención distinguía el ritmo de sus apetitos en medio del rumor nocturno.

Cierta noche que pintaba particularmente infructuosa, gané fama de poseer un oído muy fino, cuando mantuve a una pandilla caminando más de tres horas y haciendo alto para dejarme escuchar, con la promesa de que andaba tras el rastro de un gran caballo hambriento. El cansancio, entre quienes me seguían en fila india, daba ya paso a franca burla, cuando aparté un último bulto de hierba y apareció uno de los caballos más fuertes y negros de los que tenga recuerdo. Desde esa noche, nadie quería salir sin mí en busca de caballos.

Con la misma soga con que estaban atados les hacíamos las bridas improvisadas. Cabalgábamos a pelo, y competíamos a través de distintas guardarrayas a ver quién salía primero al otro lado del naranjal. También rodeábamos y atacábamos las becas, las Escuelas Secundarias —desde la década de 1970, el pueblo había quedado sitiado por una docena de becas que debían probar la superioridad de unir el estudio y el trabajo, garantizando supuestamente una mano de obra joven para el cultivo extensivo—, donde a veces los dormitorios de hembras nos aniquilaban con su alegría explosiva y un maldito desinterés por cerrar las ventanas y las piernas.

Si alguien desconectaba un tubo de regadío y lo colgaba sobre un naranjo, ya teníamos un río con cascada. Noches hubo en que el dueño aparecía emboscado junto a su animal, en la punta de la soga, harto de encontrarlo suelto por las mañanas; nunca, sin embargo, nos dio alcance una piedra o un machete de un guajiro iracundo. Mandarinas del gallego Franco, prohibidas cual monedas de oro, nos sabían a gloria. Matas de Roberto Sardinson, enlazadas por arriba formando galerías, tentaban a dormir sobre un cojín de lechosas. Y las zanjas de los campos de Andrés Parrilla, anchas, eran las mejores para nadar, o al menos flotar, porque poco peligro corríamos de que nos sorprendiera El Sinsonte Naranjero, ya que sus décimas improvisadas a viva voz delataban su posición.

Ojo: evitemos el callejón del crimen. Allí aún se oye el llanto de un niño que el padrino asesinó de un martillazo, y arrastra cadenas el alma errante de la madre apuñalada. Su compadre la visitó en el hospital el día que ella lo sorprendió robando, tal vez porque confiaba que, a punto de morir, la infeliz no iba a articular palabra. Pero a ella se le abrieron las heridas cuando lo tuvo delante y comenzó a sangrar de un modo tan acusador que los médicos llamaron corriendo a la policía. El extremo horror derivó en respeto sagrado, y nadie se atrevía a acercarse a la modesta casa de madera, que estuvo vacía, bajo sol y lluvia, hasta que volvió de forma natural al polvo.

Construcciones abandonadas llegan a ser paradójicamente unos magníficos criaderos de sentimientos colectivos, verbigracia la iglesia protestante de tabloncillos que fue traída encima de una carreta, siempre cerrada, pero en pie, mudo eco de la fe de los más humildes inmigrantes del Caribe. Tiempos de ateísmo rampante la habían dejado sellada, y cuando un grupo de muchachos nos colábamos desclavando una tabla, un hombre huesudo, desde una foto pequeña colgada en una pared, seguía mirándonos a donde quiera que nos moviéramos, lo cual nos parecía no un efecto óptico, sino una prueba insoportable de la existencia de Dios que se reservaba para los interiores de las ruinas.

Pongo la mirada en mi infancia, vuelvo los ojos hacia el presente, y se me ocurre que, por curar ciudades faltas de emociones, para salvar la civilización, debería hacerse como con los fondos marinos arrasados, donde hunden barcos para que en la chatarra puedan tejerse nuevos arrecifes y resurja la vida coralina. Igualmente, las pequeñas historias parásitas, imprescindibles, en medio de la veloz vida moderna necesitan sus fantasmas y sus casas abandonadas a qué asirse.

Jamás entendí por qué, aunque estuviera lejos de ser un héroe nacional, con la Revolución rompieron la estatua a tamaño natural de Quini, junto a cuyas dos mitades pasaba siempre en mi caminata hacia la escuela primaria. Tirado frente al antiguo hogar de Joaquín Vázquez, otrora dueño de Ceballos —de los solares, no de las edificaciones, entonces cada familia debía pagarle un peso al mes—, yacía el monumento hecho por un padre a su hijo muerto en la flor de la vida. Estando el viejo de visita en los Estados Unidos, aprovechó el muchacho para montarse en la avioneta familiar y volar sobre la casa de su novia. Planeaba a baja altura, alborotaba a su prometida, dejando caer en cada pase rasante papelitos con versos y mensajes de amor, cuando, de pronto, en un giro impresionante, no vio una palma real que se interponía en su destino.

Mi padre, en una máquina Chevrolet, también hacía volar la imaginación de los trabajadores del campo. Cargaba el proyector de un cine vuelto ambulante entre lunes y viernes, y salía a colectar asombros con una sábana por pantalla. Proyector y tocadiscos constituían puertas a la utopía del progreso, artefactos de un lujo que daba autorización para pasiones y comedimientos entre señoritas y labriegos con sed de mundo. Él viajaba a La Habana a contratar los filmes de última hora, y recibía los rollos puntualmente cada semana en la pequeña estación ferroviaria, por eso la juventud de Ceballos abejeaba con ansiedad cada domingo frente al cine.

A veces el programa se completaba con lidias entre repentistas como Chanito Isidrón, un humorista nacionalmente conocido, y Apí Zamora, un gallo poético del patio, y con espectáculos de compañías itinerantes o peleas de boxeo. Se esmeraba en su trabajo mezclando la tozudez típica de un hijo de inmigrantes canarios y la fascinación por su personaje favorito, Charles Chaplin, a quien se parecía, y por admirar el espíritu emprendedor de los Estados Unidos y la era dorada de las invenciones mecánicas que se resumían en la maquinaria del séptimo arte.

Apoteósica fue su victoria contra un circo, en la disputa por la preferencia del público, después que el gerente de trapecistas y leones lo invitó a tomarse un descanso un domingo porque, según el forastero, en cada pueblo adonde él llegaba con su carpa, cualquier otro negocio debía hacer la reverencia de cerrar. Mi padre, por el contrario, se movilizó, consiguió los rollos de un éxito de taquilla, y puso carteles en cada poste, anunciando una rebaja de precio y hasta entrada gratis para las mujeres.

Cuando tuve edad para pasear solo por la avenida Las Palmas, mi padre ya tenía vendida la máquina Chevrolet y se había convertido en un hombre triste y callado, el mecánico de los agricultores que siempre le confiaban sus anacrónicos tractores norteamericanos para que los salvara del colapso. No obstante, todavía el pueblo y el cosmos giraban alrededor de una cartelera cinematográfica asegurada con puntillas sobre un tablón. Colarnos dentro de aquel cine, por diversión, aunque poseyéramos las dos pesetas, era una técnica de auxilio para contribuir a la acción y el suspenso de películas soviéticas y de un pueblo apagado, reducido a unos pocos bancos del parque con faroles. También le hacíamos un favor a los guionistas y editores, metiéndonos en el cajón detrás de la pantalla para ver al revés al Zorro, los soldados del Ejército Rojo y otros héroes predecibles, o esperando junto a la basura por el momento en que tirasen el picotillo de celuloide, con escenas censuradas y dañadas que nos gustaba coleccionar por las vistas de regiones desconocidas a las que teníamos acceso, sobre todo de la geografía femenina.

Aquella larga noche en que velaban a mi padre dentro del cine, me acerqué a la línea del tren, al otro lado ya no existía el naranjal del gallego Franco, pero aun así hice un esfuerzo, cerré los ojos y afiné el oído a través del tiempo y de los nuevos caseríos que suplantaban la vieja urdimbre de naranjales, y creo que sí, sentí una paz profunda como el rumor de un caballo grande atado en la oscuridad.

En: La Gaceta de Cuba (La Habana, Cuba)